ごあいさつ

診療技術部は、診療部の診断や治療をサポートする部門です。検査情報の提供や治療効果を高めるための疾病管理、さらにはリハビリ療法など、医療技術分野の専門スタッフが、診療部や看護部との綿密な連携のもとにチーム医療を支えています。

診療技術部のご案内

リハビリテーション科からごあいさつ

リハビリテーション(Rehabilitation)はラテン語で、re(再び)+habilis(適する)から成り立っています。再び適した状態にすること、すなわち、様々な病気や怪我により体の機能障害を生じた状態から可能な限り、元の日常生活や家庭復帰、社会復帰を目指す事となります。

当院リハビリテーション科は、急性期から維持期に至るまでの様々な疾患の患者さまに、入院早期からリハビリ介入し、再び(re)適した(habilis)状態に回復していただくよう支援していきます。

施設基準および対象疾患

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

骨折等の外傷、股関節疾患、膝関節疾患、脊椎圧迫骨折、変形性脊椎症や腰部脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア等の脊椎疾患等

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)

脳梗塞や脳出血、くも膜下出血等の脳血管疾患、脳脊髄の外傷等

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

肺炎、慢性閉塞性肺疾患等の呼吸器疾患

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)

治療時の安静に伴う廃用症候群

スタッフ配置

理学療法士(PT) 11名

作業療法士(OT) 4名

(2023年4月現在)

訪問リハビリテーション

急性期や回復期、維持期治療の経験豊富なセラピストが医師の指示のもと、患者様の自宅に訪問し身体機能の向上だけでなく、日常生活の自立と社会参加の促進を支援していきます。退院後の生活に不安がある方や、リハビリテーションを受けたいけれど病院に通院出来ない方が対象となります。

臨床工学科

臨床工学技士とは・・・

近年、医療の高度化・複雑化に伴い数多くの医療機器が使用され、多くの医療分野で重要な役割を果たしています。このような医療分野において、安全かつ円滑に医療を提供するために、医学的知識だけでなく、工学的知識と技術を併せ持つ専門家として臨床工学技士は誕生し、医療機器の保守・点検・操作を行っています。

本院では9名の臨床工学技士が、透析センターでの血液浄化業務、臨床工学科での医療機器管理業務を行っています。

本院では9名の臨床工学技士が、透析センターでの血液浄化業務、臨床工学科での医療機器管理業務を行っています。

臨床工学科の理念

他部署との連携を図り、親切かつ安全をモットーに努める。

より良い医療を遂行するため、不可欠なME機器の保守点検管理を徹底して行う。

より良い医療を遂行するため、不可欠なME機器の保守点検管理を徹底して行う。

臨床工学技士の具体的業部

- 血液浄化業務

腎不全の患者様に対し、生体腎の代わりとなる人工腎により、血液をきれいにする治療法が人工透析です。この人工透析に関する業務全般および透析装置の保守管理を行っています。 - ペースメーカー業務

ペースメーカーの本体は電池と刺激発生、感知回路から出来ていますが、右心房や右心室、あるいは両方に留置された刺激を伝わり、心電図を伝えるためのリード(導線)からなる小さな人工臓器で、働きが低下した洞結節や房室結節などの伝導路の代わりに電気刺激を心筋に伝え体に必要な脈拍を作り出しています。そのペースメーカー埋め込み術の補助、術後の定期的フォローアップも行っています。 - 医療機器管理業務

医療機器の保守・点検を行なう事により、医療の安全性の向上を目指しています。

主な取扱い機種

BC-ピュアラ01、USB-100、DBB-26、GC-100、SDS-20、MA-03、シリンジポンプ各社、輸液ポンプ各社、IABPシステム96・97、麻酔器PRO-45S、PH-3F、除細動器各社、人工呼吸器ザビーナ、サ-ボS

薬剤科

外来業務

院外処方せんのFAXは、薬剤科の窓口で行っています。患者様のお話もお伺いして処方箋を確認し、ご希望の保険薬局様へ処方せんをFAXして、必要であれば電話で連絡を取ります。同時にお薬に関する相談窓口にもなっています。

入院業務

入院される際には、お薬手帳からだけでなく、普段服用されているお薬の内容や実際の服用状況を、患者さまやご家族様にお伺いしています。塗り薬、点眼薬や定期的に受けておられる注射のことなども含めてお伺いしています。

お伺いした内容と検査データから、お薬の副作用による異常値が無いかを確認し、薬学的な観点から治療をサポートしています。

入院中は服薬指導という形で治療の一助として、医師や看護師と連携し、きめ細やかなチーム医療を目指しています。

退院時には原則として薬剤師がお薬の説明をしてお渡ししています。退院後もご自宅で簡単に正しく服用していただけるように工夫し、ご家族の生活スタイルやご都合なども考慮した調剤形式にしています。そしてその形式が外来でも継続してもらえるようにかかりつけ薬局様にも連絡をして、情報を共有しています。退院後初めて外来に来られた時の院外処方せんは退院の時にお渡ししたお薬の内容と照らし合わせて、一包化の仕方などをチェックしています。

医薬品情報室

医師や医療スタッフから問合せがあった場合に、迅速に回答できるように各製薬会社や関連学会からの情報を収集しています。薬剤科は「より有効で安全な治療を患者様に受けていただけるように、そしてより良い医療を実践できるように」を理念として日々の業務を行っています。

栄養科

栄養科の理念

- 食事が医療の一環としての役割を充分に果たすよう、より充実した栄養管理・栄養指導の実施に努めます。

- 常に患者様の立場に立ち、安全でおいしい、食事の提供に努めます。

- 入院生活に潤いをもたらすような食事作りに努めます。

- 自分の仕事に誇りと喜びを持ち、自己研讚に努めます。

栄養食事相談

- 入院:随時

- 外来:火曜日9:00~17:00 ご都合があわなければ日時調整いたします。

- 人間ドック:健康を維持していただくためにポイントアドバイスいたします。

栄養管理

- 食事は直営方式で提供しております。

(管理栄養士:3人、調理スタッフ:8人(パート含む)) - 主治医の指示を確認し入院後数日中にベッドサイドへお伺いいたします。

食事に関することをお聞きし、より個人にあった食事を提供し栄養管理ができるようにしていきます。 - 嚥下チームに参加し、より安全で効果的な食事の提供を目指しています。

栄食事サービス

- 彩り添えるイベント食を暦に沿ってお出ししています。

- 嚥下力に見合った形態と、食事を食べやすくするための食器の工夫をしています。

- アンケートにより皆様のご希望ご意見を頂戴し、食事に反映しています(季節ごと)。

- 手作りをモットーに心をこめて、より安全でおいしい食事作りにこだわっています。

放射線科

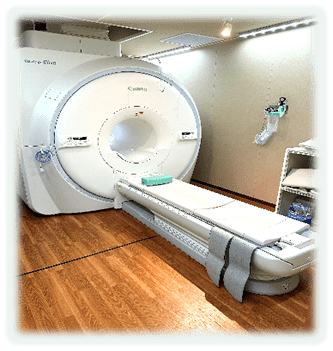

放射線科では、様々な画像診断機器を使用して撮影を行っています。

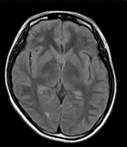

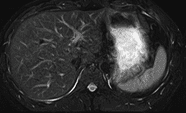

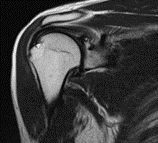

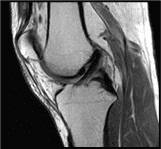

MRI

更衣室

椎体検査

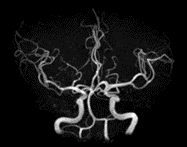

頭部MRA検査

頭部MRI検査

上腹部検査

肩関節検査

膝関節検査

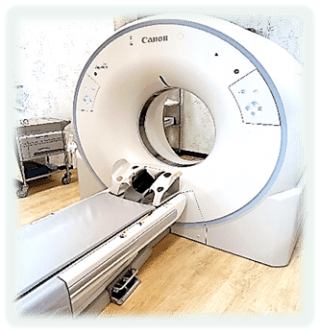

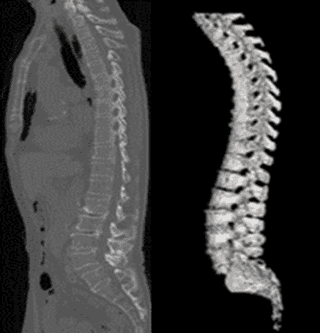

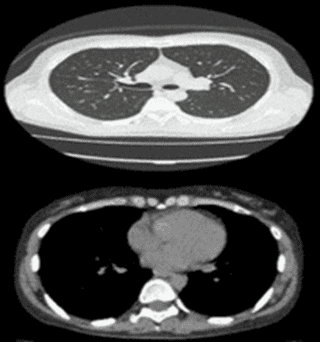

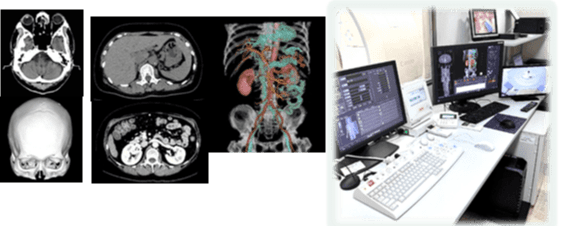

最新型マルチスライスCTは検査時間約5分~10分程度です。

最新鋭3D医用画像処理ワークステーションを完備しており、3D画像や任意の断面画像の提供が可能です。

CT

椎体検査

胸部検査

頭部および腹部検査

骨密度検査とは、骨の成分であるカルシウムなどのミネラル類がどのくらい含まれているかを表すもので、骨の強さの指標となります。

検査時間は1分程度で、検査結果もすぐにわかるので診察室で結果をお渡し出来ます。

現在放射線科は、診療放射線技師3名(男性2名・女性1名)で撮影検査に対応しております。

診療放射線技師として放射線管理に努め、安心して検査を受けられるように取組んでおります。

ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談下さい。

臨床検査科

臨床検査科は患者様と直接接する生理検査と血液・尿などの成分を調べる検体検査に分かれており、検体検査は外部委託によって行われています。

生理検査室では以下の検査を実施しており、患者様の立場に立って安心して検査を受けて頂けるよう心掛けています。

心電図検査

所要時間5分

心臓の筋肉が興奮した際に生じる電気信号を体表面から記録します。不整脈、心肥大、虚血性心疾患などの診断に用いられます。

運動負荷心電図検査(エルゴメーター)

24時間ホルター心電図検査

所要時間 装着のみ15分 記録24時間

携帯型心電計を装着して24時間の心電図を記録します。不整脈の判定や、胸痛・動悸など自覚症状がある時の心電図変化を調べます。

心臓超音波検査(心エコー)

所要時間20分

心臓の形や動き、大きさ、弁の状態を超音波診断装置を使って観察する検査です。

弁膜症・心肥大・心筋梗塞などの診断に用いられます。

末梢血管超音波検査(下肢動脈エコー検査、下肢静脈エコー検査)

所要時間20-30分

下肢の動脈および静脈を超音波診断装置を使って観察する検査です。

動脈硬化によって動脈が詰まる閉塞性動脈硬化症や、下肢静脈に血栓ができる

深部静脈血栓症の診断に用いられます。

頚動脈超音波検査

所要時間15-20分

首の血管(頸動脈)を超音波診断装置を使って観察する検査です。頸動脈を調べる事によって、全身の動脈硬化の程度を評価することができます。

呼吸機能検査(スパイログラム)

所要時間10分

空気を肺に出し入れする換気機能を調べる検査です。肺活量や、どれくらい息を速く吐き出せるかを調べます。呼吸器疾患の診断や手術・麻酔方法の決定にも用いられます。

※上記以外にも医師により腹部超音波検査を実施しております。